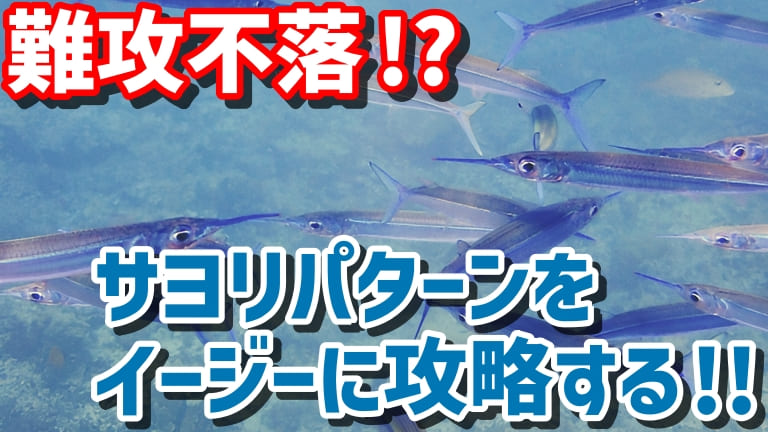

巷では最も難しいベイトの一つとされるサヨリ。

捕食音が鳴り響いているのにルアーにバイトしてこない、という状況も多いです。

でも、真に『サヨリパターン』としてパターン化できる状況であれば、実はかなりイージーなベイトといえます。

このページでは、サヨリパターンの攻略方法をご紹介します。

最近の釣りメディアでは、釣りに関する情報がメーカーのために中・上級者目線で発信されるようになりました。ナチュラルリリースでは、ビギナー目線で語られることが少なくなった「釣りに関する『キホンのキ』」をビギナー目線で発信しています。

サヨリを捕食するシーバスを狙いにくい理由

泳ぐ方向が一定ではない

イワシやアジといったベイトは、ほとんどの個体が同じ方向へ泳いでいます。

しかし、サヨリは、イワシやアジと異なり、群れを形成していても個体それぞれが様々な方向へ泳いでいます。

ショーカラ

ショーカラ当然、サヨリを捕食するシーバスが泳いで行く方向も一定ではありません。

そのため、シーバスが泳いで行く方向が特定できず、捕食のスプラッシュが起こっても、これを狙い撃つのが難しくなります。

サヨリが広範囲に大量にいる

ルアーフィッシングにおいて、ベイトの量が多いというのは歓迎される状況のように思えます。

でも、ベイトが大量に群れていると、ベイトの群れの中にルアーが紛れて目立たなくなってしまうことがあります。

サヨリの量が多いとベイトの群れにルアーが埋もれてしまいやすく、結果として、ルアーを狙って捕食させるのが難しくなります。

これらの理由から、サヨリを捕食するシーバスは、ルアーになかなか反応してくれないことが多いです。

サヨリが溜まりやすいエリアは?

いくら「サヨリの量が多すぎると狙いにくい」といっても、サヨリがまばらにしか居ないエリアでは、そもそもパターン化して狙うのが難しくなります。

パターンにあてはめてシーバスを狙い撃つには、ある程度はベイトのストック量が必要です。

そこで、まずはサヨリが溜まりやすい場所を探す必要があります。

サヨリは、昼間は岸際から沖まで広く回遊していますが、夜になるシャロー帯のウィードエリア(藻場)に集まってきて身を隠します。

身を隠すために集まってくるので、流れの緩やかな場所の方がさらにサヨリが集まりやすいといえます。

具体的には、岸際が浅くて藻場になっている流れの緩やかな湾状(ワンド)の場所に溜まりやすいです。

.jpg)

サヨリパターンでシーバスを狙うには?

サヨリを捕食するシーバスを狙うパターンはいくつかあります。

それは

②捕食音を狙い撃つ

というパターンです。

最もイージーに食わせることができるのが①のパターンです。

②はサヨリを捕食するシーバスを狙う王道パターンですが、少しだけコツが必要です。

岸際にサヨリを追い詰めるシーバスを狙うパターン

最もイージーなサヨリパターン

サヨリパターンの中で最もイージーにサヨリを捕食するシーバスを狙えるのが

止水域で岸際にサヨリを追い詰めるシーバスを狙い撃つ

というパターンです。

これは下記の記事でもご紹介しました。

シーバスフィッシングで盛んに用いられる●●パターンという言葉。普段から当たり前のように使う言葉ですが、その本質を理解しているビギナーは少ないように感じます。このページではパターンフィッシングについてご紹介します。[…]

具体的な狙い方としては

②ストライクゾーンにサヨリが溜まるのを待つ

③サヨリを捕食するためにストライクゾーンに入ってきたシーバスを狙い撃つ

という流れです。

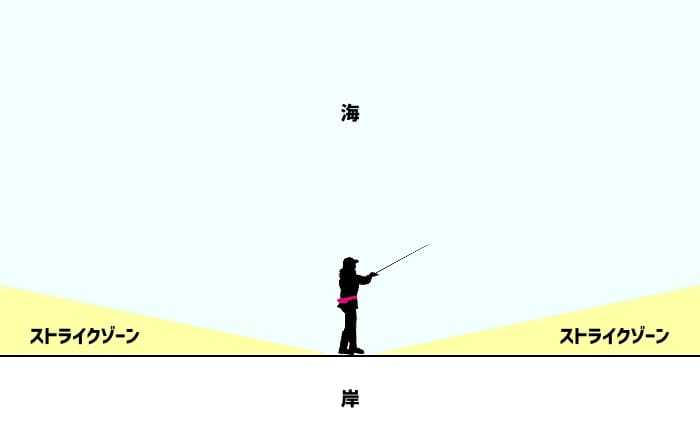

本命の食わせのポイントは黄色いストライクゾーンです。

このパターンでやや経験値が必要なのが③です。

ナイトゲームの場合、シーバスが岸際に入ってきても魚が見えるわけではありません。

そのため、シーバスが岸際でサヨリの捕食を始めたことは音で察知する必要があります。

たとえば捕食音です。

他にも、サヨリが逃げる音も大きなヒントになります。サヨリはシーバスから逃げるときに水面を滑るように逃げていきます。

ショーカラ

ショーカラこのような音を頼りに、ストライクゾーンに入ってきたシーバスを狙い撃ちます。

タイミングが合えば、だいたい1~2投で食ってきます。

最もイージーなサヨリパターンの釣行動画

こちらの2本の動画は、岸際にサヨリを追い詰めるシーバスを狙った釣行動画です。

いずれの動画でも、シーバスが岸際に入ってきたのを察知してから1~2投で勝負がついています。

捕食音を狙い撃つ

捕食音を狙い撃つのは王道のサヨリパターン

サヨリを捕食するシーバスを沖で狙うのが

捕食音を狙い撃つ

というパターンです。

ショーカラ

ショーカラ沖でサヨリを捕食するシーバスを狙う場合、「サヨリの逃げる音」というのを手掛かりにすることはできません。

ショーカラ

ショーカラそこで手掛かりになるのがシーバスの捕食音です。

シーバスが水面でサヨリを捕食すると「バシュッ!!」とか「パーン!!」という弾けるような音が響きます。

ボラが跳ねた時の着水音とは明らかに異なります。

この捕食音を手掛かりにしてシーバスを狙い撃ちます。

捕食音の狙い方

ボイル撃ちのやり方は簡単です。

捕食音が聞こえたら、速やかに捕食が起こった周辺にキャストします。

『周辺』という大雑把な表現をしていますが、サヨリの群れは泳ぐ方向が一定ではないため、捕食をしたシーバスが次にどの方向へ泳ぎ出すか、特定することが難しいためです。

ショーカラ

ショーカラこのパターンで気をつけることは

とにかく速やかに捕食が起こった周辺にルアーをキャストすること

です。

ショーカラ

ショーカラ特に、流れの緩やかな場所で狙う場合には、捕食→キャスト→着水までの間隔が短ければ短いほど効果的です。

流れの緩やかな場所では、捕食行動をしたシーバスが次にどこへ向かうか一定ではないので、なるべくシーバスがその場を離れないうちにシーバスの居る場所までルアーを送り届ける必要があります。

なお、流れがある場所においては、捕食が起こった場所よりもやや潮上(しおかみ)へキャストして、捕食が起こった場所に流し込んでいくイメージで狙います。

捕食撃ちのサヨリパターンの釣行動画

こちらの動画は、ボイル撃ちでシーバスを狙った釣行動画です。

あちこちで捕食音が響く中、手返しよくボイルを撃っていって(小シーバスですが)数釣りに成功しました。

タイミング良くボイルを狙い撃てれば、サヨリを捕食しているシーバスも比較的イージーに釣ることができます。

サヨリパターン攻略のためのおすすめルアー

動きの大きなルアーと動きの控えめなルアー

サヨリパターンを確実に攻略するためには動きの大きなルアーと動きの控えめなルアーの2種類を準備する必要があります。

また、サヨリは表層に群れるベイトなので、いずれも水深~50cmくらいをメインで狙えるルアーが必要です。

ボイル撃ちのための動きの大きなルアー

沖でサヨリを捕食しているシーバスを狙う時には、サヨリがたくさんいる中でルアーを目立たせる必要があります。

そこで、沖のボイルを狙う時には動きの大きなルアーを使います。

動きが大きければシンキングペンシルでもシャローランナーでも問題ありません。

さらに沖のボイル撃ちで重要なのが

回収→キャストをスムーズに行えるルアー

であることです。

たとえば、正面にフルキャストした直後に右でボイルが起こると、ルアーを素早く回収して直ちにボイル周辺を狙います。

この一連の動作をスムーズに行えるルアーがいいでしょう。

ショーカラ

ショーカラ ショーカラ

ショーカラ「食わせ」のための動きの控えめなルアー

岸際にサヨリを追い詰めて捕食するシーバスを狙う時には、捕食しやすいベイトをイメージしてルアーを操作します。

シーバスが岸際にサヨリを追い詰めて捕食した瞬間、岸際からサヨリが散っていきます。

この時に、ポツンと取り残されたベイトを演出するために動きの控えめなルアーを使います。

ショーカラ

ショーカラ動きが控えめであれば、ルアーにボリュームがあっても問題ありません。

また、岸際にサヨリを追い詰めて捕食するシーバスを狙う場合、そもそもルアーはそれほど気にする必要はありません。

重要なのは、岸際にシーバスが入ってきた時に、根掛かりしないようにストライクゾーンをきっちりと引けることです。

攻略方法を知ればサヨリパターンは難しくない!

巷では難攻不落といわれるサヨリパターン。

でも、実際には「シーバスがサヨリを捕食している」という状況だけでサヨリパターンと呼ばれることが多く、真にその攻略方法をパターン化した説明がされることはほとんどありません。

しかし、サヨリを捕食するシーバスは、パターンを知れば確実に(しかも1~2投で)狙い撃つことができます。

問題は、そのパターンに当てはめられる状況に遭遇できるかどうか、です。

ここでご紹介した状況に遭遇できれば、確実にシーバスを仕留められるのがサヨリパターンです。

サヨリパターンは「シーバスの気配を察知して、そのシーバスを狙って釣る」というかなり面白い釣りともいえます。

ぜひ一度、難攻不落と呼ばれるサヨリパターンで「狙ってシーバスを釣る」悦びを味わってみて下さい。