夏から秋にかけて、日本全体が高気圧に覆われます。これにより、日本海側でも太平洋側でも、数週間から(長いときは)1か月以上、ほとんど雨が降らないことがあります。

釣りを始めたばかりの頃は

ビギナー

ビギナーと感じるかもしれません。

でも、実はシーバスにとっては流れの減少・酸素不足・警戒心の高まりといったマイナス要因が重なり、釣果を伸ばしにくい時期でもあります。

ただ、この“釣りづらい条件”を正しく理解し、状況に合わせたアプローチを意識すれば、むしろ釣果を独り占めできるチャンスに変えることができます。

このページでは、不利な状況を覆すための逆転メソッドについてご紹介します。

シーバスを狙っていて、「8月は時合が短い!」と感じたことはありませんか?ビギナー朝マヅメしか反応がないビギナー昼はベイトも見えないアングラー夜もそれほど釣れるイメージはないよそんな“真夏あるあ[…]

日中の釣りが過酷になる真夏――。そんな時期こそ、涼しいナイトゲームで爆釣を目指したいところです。このページでは、ポイント選びからルアー戦略、釣行タイミングまで、夏のナイトシーバス攻略法をご紹介していきます。[…]

最近の釣りメディアでは、釣りに関する情報がメーカーのために中・上級者目線で発信されるようになりました。ナチュラルリリースでは、ビギナー目線で語られることが少なくなった「釣りに関する『キホンのキ』」をビギナー目線で発信しています。

雨が降らないと釣れなくなる4つの原因

河川の水量が減少する

2.jpg)

雨が降らないと支流や中小規模河川の水量が減ります。

河川の水量が減ると、河口や汽水域での流れが極端に弱まります。

そうすると、餌となるベイトが集まる『ベイト溜まり』や『潮目』が形成されにくくなります。

これによって、シーバスは広範囲に散らばるようになり、シーバスを狙い撃つのが難しくなります。

水温の上昇と酸素不足

シャローエリアは直射日光の影響を受けやすく、真夏であれば30℃近くまで水温が上昇することもあります。

水温が上がると、水中に溶け込める酸素量は減少します。

他方で、微生物や小魚の代謝は上がり、酸素の消費量が多くなります。

結果として、水温の上昇は水中の酸素不足を招くことになります。

溶存酸素量が減少すると、シーバスの活動量は減り、ルアーに対する反応も鈍くなります。

ただ、夜に水温が下がることで水面近くから酸素が溶け込みやすくなるため、夜はシーバスが狙いやすくなります。

塩分濃度の変化

雨が降らない日が続くと、真水の供給が減ります。海に直接降り注ぐ雨もなければ、支流からの流れ込みもありません。

そのため、海水の塩分濃度は上がります。また、汽水域の塩分濃度は海水に近づきます。

海全体で見ればそれほど大きな変化ではありませんが、ハゼや手長エビなどの淡水〜汽水性ベイトにとっては大きな環境変化になります。

このように塩分濃度が上がることで、淡水や汽水を好むベイトは、塩分濃度の低い上流や支流の淡水域へ移動してしまいます。

その結果、これらのベイトを追っていたシーバスも回遊ルートを変えざるを得ない状況になります。

これにより、シーバスがポイントから居なくなってしまうというケースが生まれます。

透明度の上昇(クリアウォーター化)

雨が降ることで、海水に適度な濁りが入ります。

反対に、雨が降らない日が続くと、水は澄み切った状態になります。

釣りを始めたばかりのビギナーの頃は

ビギナー

ビギナーと思うかもしれません。

しかし、視覚主導型のシーバスにとって、ルアーがハッキリと見えるということは、ルアーを見切られやすくなることに他なりません。

特に、デイゲームでの近距離戦では、シーバスからアングラーの姿が見えやすくなるため、極端に反応が悪くなることもあります。

渋い状況を「釣れる状況」に変える逆転メソッド!

時間帯を絞る

最も手軽で効果的なのは、時間帯を夕マズメ~朝マズメに絞ることです。

ナイトゲームは、光量の少なさによってシーバスの警戒心を緩めることができます。

また、ベイトの動きも活発になります。

特に、常夜灯や橋脚周りでは、光に集まった小魚を狙ってシーバスが回遊してきます。

さらに、朝マズメは水温が低めなので、潮の流れ始めが重なれば、短時間で入れ食いになることもあります。

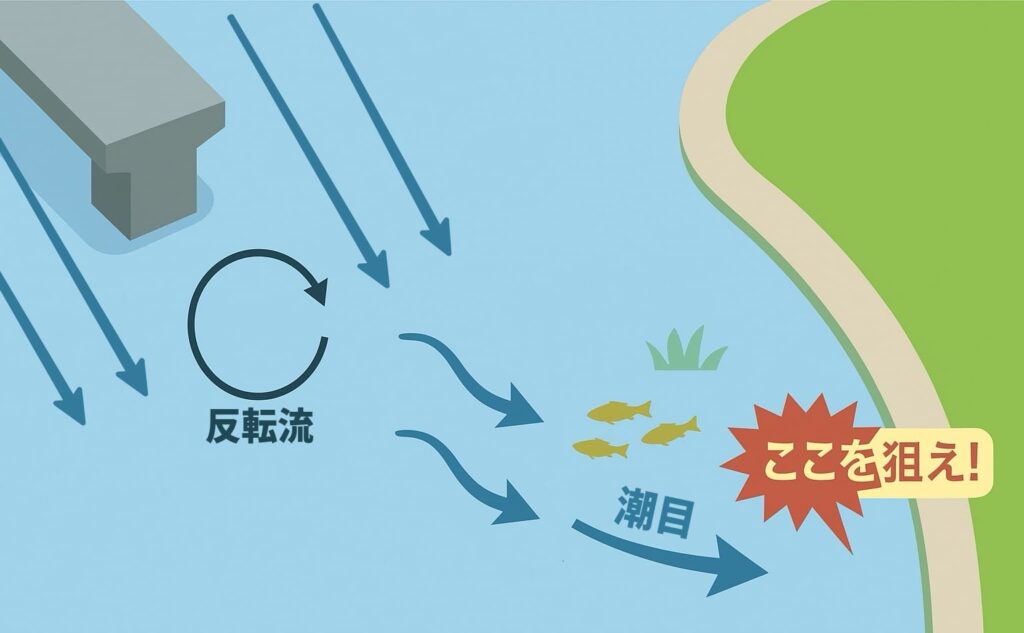

「流れ」が生まれる場所を探す

長期間雨が降らない状態が続く場合、ほんのわずかな水の動きがとても貴重になります。

たとえ小規模河川の流れ込みであっても、河川の流入があるのとないのとでは雲泥の差です。

また、橋脚や人口構造物の際などは障害物による反転流が生まれやすく、反転流から押し出された場所にベイトが溜まります。

特に、干満差が大きい潮周りを選ぶと、短時間でも水が動くタイミングが生まれます。

少しでも流れができる場所は積極的に狙いましょう

ベイトを探す

ビギナーにとって、ベイトが溜まっている場所というのはもっともわかりやすい状況変化といえます。

もちろん、ルアーフィッシングにおいて、ベイトの有無は釣果を大きく左右します。

橋の下のシェードやわずかでも水が動いている場所は、ベイトが留まりやすい場所です。

もし、目視でベイトが確認できる場合には、その周囲をシーバスが回遊する確率が高くなります。

ルアーのカラー選びとアクション

クリアウォーターでは、派手なカラーよりもナチュラル系カラーが有効です。

シルバー系・クリア系・ブラックを外すことはできません。

また、緑色の強いエリアではチャート系も水の色によく馴染みます。

水温が高いときはシーバスが諦めるのが早いため、スローなリトリーブで見せて食わせるのが有効です。

あるいは、逆に、一瞬の速巻き(またはデジ巻いなど)でリアクションバイトを誘うのも効果的です。

表層〜中層を漂うシンキングペンシル、クイックなアクションに対するレスポンス能力の高いミノー・バイブレーションがおすすめです。

風を意識する

1.jpg)

風が当たる側(風表)は波立ちで水面がざわつき、シーバスの警戒心が薄れます。

また、水面と空気の接触が増えることで溶存酸素量も増え、魚の活性が上がりやすくなります。

釣行前には風向きも確認しておきましょう。

「潮の流れ×風向き」の組み合わせで狙う

雨が降らない日が続くと、海全体に発生する流れは潮汐による潮の流れに限られ、とても単調になります。

そのため、潮汐だけでなく風向きを組み合わせてポイントを選ぶと可能性が広がります。

上げ潮時に同方向から風が吹く「上げ潮×追い風」では、表層の水が一方向に強く流れてベイトが集まりやすいスポットが形成されます。

逆に、風と潮がぶつかる「上げ潮(or下げ潮)×向かい風」のときは、水面がざわついて酸素供給が増えるため、一時的にベイトの活性が上がることがあります。

潮の流れと風向きの組み合わせを上手く利用することで、ポイントの選択肢が広がります。

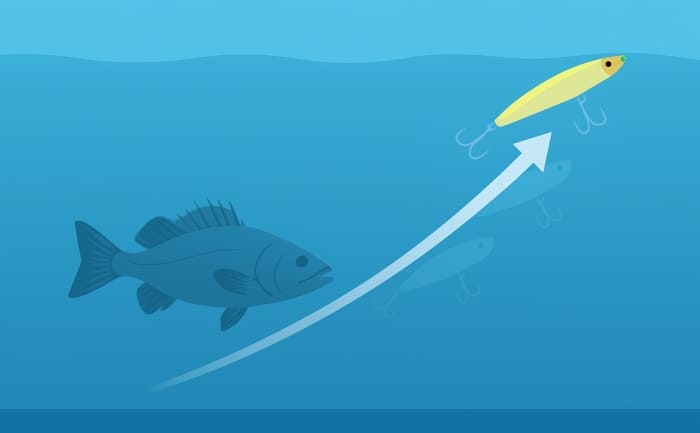

レンジシフトを活用する

シーバスフィッシングにおいて、タダ巻きするときは、一定のレンジをキープしてルアーを引くのが基本中の基本です。

ただ、クリアウォーターの状況下では、シーバスにルアーを長く見せると見切られやすくなります。

そこで、シーバスの目線より下のレンジを通し、下からルアーが浮き上がってくるように見せるテクニックが効果的といわれています。

浮き上がりやすいシンキングペンシルの特性を利用してボトム付近から中層方向へとルアーを引き上げると、クリアウォーターでもシーバスに口を使わせやすくなります。

“釣りづらい理由”を理解して“釣れる状況”に転換する!

.jpg)

長期間雨が降らないときは、「流れ・酸素・水質」の三要素の影響で、シーバスが釣れにくくなります。

しかし、時間帯を絞り、流れの生まれる場所を狙い、ベイトを探し、ルアーの選択と操作を工夫すれば、不利な条件をむしろ武器に変えることが可能です。

さらに、『潮の流れ』と『風向き』を組み合わせて利用したり、レンジシフトというテクニックを利用することで、同じ条件下でも一歩も二歩もシーバスに近づくことができるはずです。

「今日は渋い」と諦める前に、釣りづらい状況を理解したうえで、不利な条件を“釣れる状況”に転換する逆転メソッドをぜひ試してみてください。