これまでの【ゼロから始める】シリーズで、超基本的な知識として

シーバスがベイトを捕食するときの目線

の話や

レンジの重要性

についてご紹介しました。

この点について、SNSで、ナチュラルリリースの記事と合わせて「とても参考になる動画があった」という情報提供をいただきました。

実は、この動画はけっこう前にyoutube上に公開された動画で、僕もかなりの回数を観たことがありました。

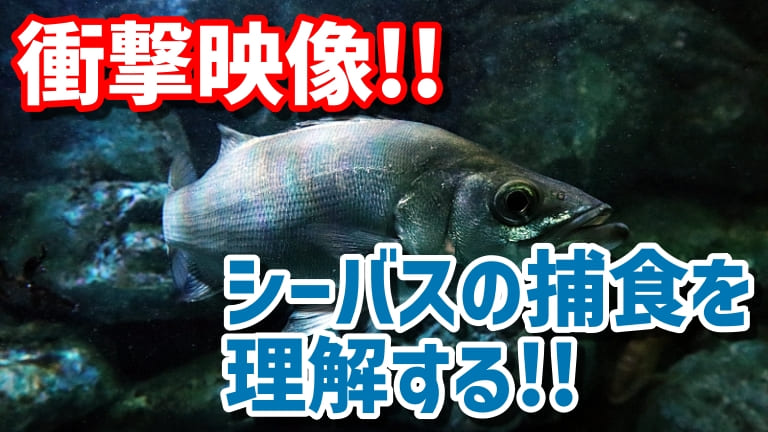

これは、シーバスのなにげない捕食シーンを収めた映像です。

ただ、改めて見返してみると、ナチュラルリリースでご紹介したシーバスフィッシングの基本が、ナチュラルリリースよりはるかに分かりやすく映像化されています。

このページでは「シーバスの捕食」についてご紹介します。

最近の釣りメディアでは、釣りに関する情報がメーカーのために中・上級者目線で発信されるようになりました。ナチュラルリリースでは、ビギナー目線で語られることが少なくなった「釣りに関する『キホンのキ』」をビギナー目線で発信しています。

まずは衝撃の捕食シーンからご覧ください

これはFunSeaさんという投稿者によって7年前にyoutube上に公開された映像です。

撮影時間帯は夜だと思われます。もしくは、ローライト時の水深の深い場所。

いずれにしても、シーバスにライトを当てて撮影していることがわかります。

この動画は、シーバスアングラーにはとても有名な動画ですが、それと同時に、シーバスビギナーにとっては

シーバスがどのようにベイトを追い詰めて、どのように捕食しているか?

ということが映像で理解することができます。

また、シーバスビギナーだけでなく、すべてのシーバスアングラーにとっての教科書です。

一度だけではなく、二度、三度、四度…何度でも見直す価値のある動画です。

映像で見るシーバスの捕食方法

逃げるベイトをしつこく追いかける

FunSeaさんの映像によれば、シーバスは意外にも逃げていくベイトをしつこく追いかけているということがわかります。

いったんベイトがシーバスから離れても、シーバスはすぐにベイトの方へ向きを変えて追いかけます。

そして、シーバスがベイトに追いつくと、捕食のタイミングを見計らいます。

僕もけっこう色んな魚を飼って、飼育魚が水槽内のベイトを捕食する状況を見てきました。

ただ、僕が飼った魚は待ち伏せタイプの魚が多いためか、こんなにベイトを追い回す魚はいませんでした。

アクアリウム経験のない人からすると、フィッシュイーターがベイトを捕食するというのは、まさに映像のような状況を想像するかもしれませんが、僕の偏った飼育魚経験からするとかなり新鮮でした(笑

逃げるベイトにも機敏に反応する

シーバスのナイトゲームではタダ巻きが推奨されることがほとんどです。

大雑把にいえば

ナイトゲーム=タダ巻き

という括りをされることが少なくありません。

確かに

ビギナー

ビギナーって想像してしまうことも理解できます。

ショーカラ

ショーカラでも映像からは、シーバスは機敏に逃げていくベイトをほとんど見失うことなく追いかけています。

捕食成功率は高くない

積極的ベイトを追いかけるシーバスですが、捕食が成功する確率はそれほど高くありません。

追いかけて捕食するよりも、ボトム付近でボーッと浮いているベイトに、スーッと近づいて、狙いすまして「ズボッ!」と吸い込んだときに捕食が成功することが多いように見えます。

もちろん、ベイトを追いかけながら捕食しているシーンもあります。

とはいえ、ステイしているベイトにタイミングを見計らって襲い掛かっているシーンの方が多いようです。

いずれにしても、「シーバスはベイトを追いかけるけど、捕食できないことも多い」っていう印象です。

徹底してボトム付近にいるベイトを狙う

これはビギナーが参考にしてほしい内容です。

この映像では、シーバスはほぼ、ボトム付近をウロウロしているベイトに狙いを定めています。

シーバスは徹底してベイトの居るレンジに合わせて泳いでいるということもできます。

シーバスの目線がボトム付近を向いていることは明らかです。

おそらく、このボトムレンジから少し上にベイトが逃げてしまうと、シーバスはほとんど反応しないでしょう。

シーバスが上下に反応するのは、捕食するときのわずかな範囲だけです。

ベイトの魚種は不明

この映像でシーバスが追いかけているベイトは、僕らがメディアでよく耳にするような有名なベイトではありません。

カタクチイワシ、サッパ、イナッコ、ヒイラギ、バチ、アユ…どれも違います。

ただ、よく耳にするような典型的なベイトでないことは確かです。

つまり、今まで聞いたことのないような魚種でもシーバスのベイトになるということです。

ルアーの動きとベイトの挙動は全然違う

映像で見る限り、ベイトの挙動はとても生命感に溢れています(当たり前)。

「この生命感溢れる挙動がルアーで演出できるか?」と考えても、マネすることはまず不可能でしょう。

ジャーキングなどによって、瞬間的・突発的にベイトに似たような動きができたとしても、瞬間的な逃走後のベイトの自然な挙動をルアーで演出するのは困難です。

ジョイントルアーを使おうとソフトベイトを使おうと…

少なくとも、タダ巻きによるルアーの動きで映像のような本物のベイトの生命感を出すことは不可能です。

ベイトの動きと比べると、タダ巻きによるルアーは明らかに生命感が欠如していて不自然です。

映像から釣りへのフィードバック

レンジの重要性

この映像からは多くのことが学べますが、その中でも特に意識して観てもらいたいのがシーバスの目線です。

この映像では、シーバスはほぼ、ボトム付近にいる単独のベイトに狙いを定めています。徹底してボトム付近を回遊しています。

シーバスがこのような行動をするとき、シーバスが意識しているレンジよりも上のレンジにルアーを通しても、おそらくルアーに見向きもしないでしょう。

動画のコメント欄にも

という内容のコメントがありました。

もちろん、アングラーからはシーバスがどこのレンジに居るかなんてのはわかりません。

なので、釣り場から得られる様々な情報を頼りに、いろんなアプローチを試みるしかありません。

ただ言えるのは、常に全レンジでアプローチできるような準備をしておくことと、実際に幅広いレンジでアプローチを仕掛けてみることがとても重要です。

タダ巻きだけがすべてではない

最近はルアーをプロデュースした当のプロアングラーが

プロ

プロという宣伝をすることが多いです。

そのため、フルキャスト→タダ巻き…の繰り返しという「待ちの釣り」が主流といえます。

ショーカラ

ショーカラでも、映像を観る限り、シーバスはクイックなベイトの動きにも普通に反応して追尾しています。

少なくとも「ナイトゲーム=タダ巻き」という図式だけではないことがわかります。

食わせの間も必要

映像を観る限り、ベイトがクイックに逃げてもシーバスは普通に反応して追尾します。

でも、最終的にシーバスが捕食するタイミングというのはベイトがステイしているときが多いです。

もしくは、ベイトが止まっているときにそーっと近づいて、ベイトが逃げようとした瞬間に強烈な勢いで吸い込むという捕食方法です。

いずれにしても、シーバスの”間”(タイミング)があることがわかります。

鬼ごっこのように、どんどん逃げていくベイトを追いかけて襲い掛かっているわけではありません。

あるいは、すぐにあきらめることもあります。

そこで、アングラーとしては、ルアーを動かし続けてシーバスに口を使わせるというよりも、

↓

シーバスに捕食のタイミングを与える

というアクションが有効であるということができそうです。

なお、この点についてSNSで

という質問を受けました。

確かに、僕はこの記事↓の中で「ボトムでは、スピードやアクションの変化でシーバスを惹きつけるよりもタダ巻きの方がいいですよ」という趣旨で書いています。

ディープレンジは、シーバスを狙ううえでシャローレンジの次にビギナーが攻略すべきレンジです。でも、ビギナーにとってディープレンジはできれば狙いたくないレンジNo.1のレンジでもあります。このページではディープレンジを[…]

結論からいえば、質問者様のご指摘のとおりだと考えています。

それでも僕がビギナーにボトムでのタダ巻きをオススメする理由があります。

それは、アクションやスピードの変化でシーバスに口を使わせることよりもレンジを外さないことを重視しているからです。

ボトムでの感覚が身についていないうちは、ボトム付近でのルアーのアクションがわからないのが普通です。

むしろ、ボトム付近でのルアーのアクションが感覚でわかるレベルであれば、全然ビギナーレベルではありません。

僕は釣りウマではないので、自分ではボトム付近でアクションさせていたつもりなのに、思った以上にルアーが浮いてきてた…って経験もかなりあります。

ボトムでのルアーのアクションって、けっこうわかりにくいんです。

だったら

という趣旨のことが、昔の(教科書的な)釣り雑誌には書いてありました。

なので、僕は今でも、ボトム付近ではシーバスの目線を外さないようにレンジをキープすることを最優先に考えて釣りをしています。

聞き慣れたベイトに固執しない

シーバスフィッシングを始めた頃、「ベイトを探そう」と思ったとき、メディアで聞いたことあるようなベイトばかりを追いかけます。

カタクチイワシ、サッパ、イナッコ、ヒイラギ、バチ、アユ、サヨリ…

そして、これらのベイトの気配がなければ

と決めつけていました。

でも、実際は、シーバスのベイトになるような小魚や甲殻類はたくさんいます。

映像のように、なにかよくわからない小魚でもシーバスは積極的に追いかけて捕食します。

聞き慣れたベイトだけに限定して探すと、それだけ可能性を狭めてしまうおそれがあります。

そこで、ベイトは聞き慣れたものに固執しないようにしましょう。

エサではない「ルアーで釣ること」の意味

本物のベイトの挙動と比べると、ルアーの動きは、単調で生命感のない明らかに不自然な動きです。

それでもシーバスが釣れる。

それが現実です。

それはなぜか?

もちろん、ルアーが小魚に似ているからではありません。

ルアーというプラスチックの塊に、シーバスの興味を惹きつける(タックルとしての)機能が備わっているからです。

そして、ここにこそ「エサではない、ルアーでシーバスを釣る」ということの面白さがあるといえます。

最近のルアーフィッシングシーンでは、多関節のクネクネ動くルアーや、本物のベイトフィッシュのカラーを追求したリアル系カラーが話題を呼んでいます。確かに、リアル系ルアーはアングラーの購買意欲をかき立てます。しかし、実際[…]

“釣り業界の常識”と”現実”には隔たりがある

FunSeaさんの映像を観る限り、巷でよく言われる「ナイトゲームはタダ巻き」とか「〇〇のときはこのルアー」みたいな括り方はとても雑な説明であることがわかります。

もしかしたら、ビギナーでもとっつきやすいように「シンプルなアプローチ方法」を確立しようとする釣り業界の優しさなのかもしれません。

ただ、巷で言われるような「ナイトゲームはタダ巻き」とか「〇〇のときはこのルアー」という限定をしてしまうと、その状況に当てはまらないときに、可能性の幅を狭める結果にもなりかねません。

実際は、夜であろうとシーバスはクイックに逃げるベイトを積極的に追いかけて行きます。

「どういう状況で、どうすべきか?」なんてことは、その日その時、目の前にいるシーバスに聞いてみるしかありません。

アングラーのスタンスとしては、釣り番組やウェブメディアなど、巷で語られているプロアングラーの提唱するアプローチ方法がすべてだと決めつけてしまわないことが重要です。

釣りは自然が相手のレジャーです。

本来は「答えがない」のが釣りであり、「答えのない答え」を求めるのが釣りの面白さということもできます。

普段は豊富な経験に基づいたプロアングラーの説明を聞くのもいいでしょう。

でも、昔から「百聞は一見に如かず」といわれます。

たまには、自然のシーバスの姿から「自分なりの答え」を探してみてはいかがでしょうか。

関連記事はコチラ↓