ある程度ロッドに興味をもってメーカーのウェブサイトを眺めていると、ロッドの『弾性』という言葉を目にするようになります。

高弾性カーボンとか、中・低弾性ロッドとか。

このページでは、聞いたことあるけど、わかるようでわからない『ロッドの弾性』についてご紹介します。

ロッドの素材について

釣り竿(ロッド)は、炭素繊維で織ったカーボン布(カーボンシート)を鉄芯にクルクルと巻き付けて、焼き固めて作られます。

つまり、ロッドの原料はカーボンです。

カーボンは軽量で強度・復元力が高いため、日常生活の様々な場面で用いられます。

近年、マラソン界を席巻するナイキのZOOM X。

このナイキの厚底シューズは、靴底に反発力・復元力の高いカーボン素材が使われています。

ショーカラ

ショーカラまた、ゴルフクラブのシャフトにもカーボンが使われます。

軽量・高反発・高強度が求められる素材にはカーボンが使われることがとても多いです。

カーボンの弾性について

『弾性』とは?

釣り業界では、ロッドが曲がって戻るときの復元力・反発力を説明するときに弾性という言葉が使われます。

このロッドの弾性を数値化するときに使われるのがトン(t)という単位です。

このカーボンのトン数というのは、具体的には

のことです。

ショーカラ

ショーカラたとえば、1mm×1mmのカーボン布を2mm×2mmの大きさに引き伸ばすのに20tの力が必要だとします。このカーボン布を20tカーボンと呼んでいます。

2mm×2mmに引き伸ばすのに40tの力が必要である場合。そのカーボン布を40tカーボンと呼びます。

つまり、(大雑把にいえば)ロッドの弾性とは、ロッドの復元力・反発力の強さの意味で使われます。

トン数の力で何が変わる?

つぎに、20tカーボンと40tカーボンの具体的な違いをみてみます。

20tカーボンは、シートを2倍に引き伸ばすのに20tの力が必要です。

40tカーボンは、シートを2倍に引き伸ばすのに40tの力が必要です。

つまり、40tカーボンの方がシートを2倍に引き伸ばすためにより大きな力が必要になります。

これがどういうことを意味しているかというと

40tカーボンの方が素材の復元力(元に戻ろうとする力)が強い

ということです。

つまり、カーボンはトン数が大きくなるほど素材の持つ復元力・反発力が大きくなるということです。

そして、カーボンはトン数が大きいほど高弾性、トン数が小さいほど低弾性と表現されます。

高弾性や低弾性に基準はない

釣り竿の弾性に高・中・低の区別基準はない

次に問題になるのは、どれくらいのトン数であれば高弾性なのか?

あるいは、どのくらいのトン数であれば低弾性なのか?

これについては、具体的な基準はありません。

もともと釣り竿によく使われる弾性率のカーボンシートがあって、それよりも反発力の強いカーボンを高弾性、それよりも反発力の弱いカーボンを低弾性と呼んでいるだけです。

ショーカラ

ショーカラ炭素繊維協会の区別基準はある

日本には炭素繊維協会(ジャパン・カーボンファイバー・マニュファクチャーズ・アソシエイション)という炭素繊維業界の発展に貢献することを目的とした団体があります。

この協会のウェブサイトにはギガパスカル(GPa)で表示された弾性率の区別が掲載されています。

正直なところギガパスカル(GPa)とトンフォース(tf)の違いはさっぱりです…

興味がある人は参考にしてみてください。

高弾性ロッドの特徴

最近は高弾性カーボンを使ったロッドがかなり普及してきました。ビギナーでも高弾性ロッドを使う機会が増えてきました。

高弾性ロッドには次のような特徴があります。

軽量

高弾性ロッドの大きなメリットの一つは軽量であるということです。

高弾性カーボンシートは、中・低弾性シートに比べると復元力・反発力の大きい素材です。

そのため、高弾性のカーボンシートを、中弾性シートと同じ分量でロッドに使用するとロッドの復元力・反発力が強すぎる仕上がりになるという問題点があります。

ロッド的な表現でいえば、「かなり硬いロッドになる」ということです。

そこで、復元力の強い高弾性シートで中弾性ロッドと同じような硬さにするためには、使用するカーボンシートの分量を減らす必要があります。

つまり、ロッドに使用されるカーボンシートの分量は高弾性ロッドの方が少ないということです。

その結果、高弾性ロッドは、ロッド自体が軽量に仕上がります。

高感度

復元力に優れた高弾性ロッドは、ロッドが受信した振動が、ロッドの曲がりによって吸収されにくくなります。

つまり、高弾性ロッドは、ロッドが受信した振動がブランクスを伝ってスムーズに手元まで伝わります。

そのため、高弾性ロッドは高感度であると言われます。

高感度であることも高弾性ロッドの大きなメリットです。

シャープなキャストフィール

高弾性ロッドは復元力・反発力が強いため、キャスト時の一連の動作中に生じ得るロッドのブレをかなり抑えることができます。

キャスト時のブレが抑えられることで、テイクバックからキャストまでの一連の動作のフィーリングがシャープになります。

これにより、爽快なキャストフィールが実現されます。

高弾性ロッドは折れやすい?

高弾性ロッドは中・低弾性ロッドに比べて折れやすい、といわれることがあります。

確かに高弾性ロッドには、中・低弾性ロッドと比べると折れやすい理由があります。

でも、折れやすい理由を理解して適切に扱えば、高弾性ロッドといっても心配する必要はありません。

では、高弾性ロッドが折れやすいといわれる理由は何でしょうか?

使われるカーボンの量が少ない

すでにご紹介したとおり、高弾性ロッドは使用されるカーボン布の分量が少ないです。

復元力・反発力の強い高弾性カーボンで、中弾性ロッドと同じ硬さに仕上げようとすると、使用するカーボンの分量を少なくする必要があります。

たとえば、中弾性ロッドでは10の量を使用するところ、高弾性ロッドでは8とか7の分量になる…というイメージです。

これを、釣り業界的には「高弾性ロッドはカーボンが薄く巻かれる」といいます。

ショーカラ

ショーカラそして、竿の厚みが薄いということは、肉薄の分だけ傷に弱いことを意味します。

つまり、高弾性ロッドは薄巻きに仕上げられるため、中弾性ロッドよりも傷に弱く折れやすくなると説明されています。

この動画に出てくる黒いシートが釣り竿の素材になるカーボンプリプレグ(カーボンシート)です。

カーボンシートをマンドレルと呼ばれるロッド状の金型に巻き付けてロッドが成形されます。

高弾性カーボンの素材そのものの引張強度が弱い

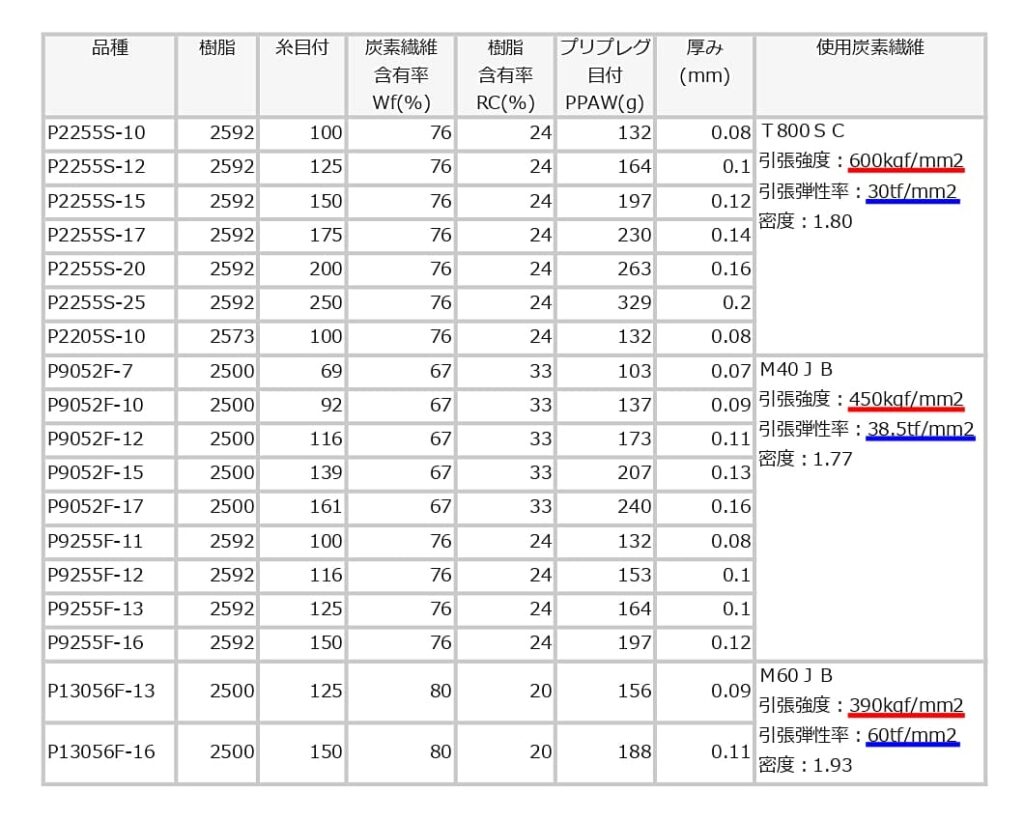

こちら↓は東レのカーボンプリプレグ(炭素繊維)の物性表の抜粋です。

一番右の欄に着目すると引張強度と引張弾性率という数字があります。

弾性率は、上から順に30tカーボン・38.5t(40t)カーボン・60tカーボンです。

この物性表をみると、弾性率の高い炭素繊維ほど、引張強度が弱くなっていることがわかります。

ショーカラ

ショーカラ38.5トンは450kgf/mm2

60トンは390kgf/mm2

つまり、高弾性カーボンは低弾性カーボンよりも引張強度が弱いということです。

これらの理由から、高弾性ロッドは中・低弾性ロッドよりも折れやすいといわれます。

高弾性ロッドを折らないためには?

最近ではビギナーに対しても高弾性ロッドが勧められることが増えてきました。

「折れやすい」と説明するとなんだか使うのが怖くなります。

…が、キチンと扱えばロッドの折れを心配する必要はありません。

そこで、高弾性ロッドを折らないための注意点をご紹介します。

ロッドを地面や壁に直置きしない

上記でご紹介したとおり、高弾性ロッドは傷に弱いロッドです。薄巻きに仕上げられるので、少しの傷でも致命傷になり得ます。

そこで、ロッドを地面に直置きしたり、壁に立て掛けたりしないようにしましょう。

SNSでは、ロッドを地面に置いて魚と並べて写真を撮っているシーンを見かけることがあります。

↑こんな感じのやつです。

ロッドにとっては百害あって一利なしです。

ショーカラ

ショーカラ「ロッド折れのかなり多くの原因はロッドの傷じゃないだろうか?」とのことでした

プロアングラーが地面にロッドを直置きしているシーンは(特別な演出を除いては)見かけることはありません。

日常的にロッドを直置きするアングラーは、ロッドが折れた時に何も言い訳できません。

ショーカラ

ショーカラまた、やむを得ず壁や手すりに立て掛けるときは、くれぐれもロッドが倒れないように注意しましょう。

ロッドの移動には気をつける

ロッドを剥き出しに保管している場合、アングラーが把握できないところで傷が入ることがあります。

また、ロッドを車へ持ち込むときや、車から現場へ持ち込むときは保管以上に傷が入りやすい状況です。

ロッドを移動するときはなるべくロッドケース(竿袋)に入れて移動させましょう。

無理な曲げ方をしない

ロッドには、ロッドが本来的に持っているそのロッド特有の曲がり方があります。

これをロッドのアクションと呼んでいます。

これはロッドの個性であり、ロッドの性格です。

ロッドの無理な曲げ方というのは、ロッドのアクションに合わない曲げ方をすることです。

ロッドは、ロッドのアクションに合った曲がり方をしている限り、高弾性ロッドもそう簡単には折れません。

でも、アクションに合わない曲がり方をすると簡単に折れてしまうことがあります。

たとえば、ロッドが「し」の字になるような曲がり方の場合などです。

1.jpg)

なお、写真↑ではけっこう「し」の字になっているように見えます。

でも、船釣りでは魚が真下に突っ込むことがあるので、船用のロッドは「し」の字に曲がることがある程度想定されています。

しかし、シーバスフィッシングでも「これくらい曲げても大丈夫!」というわけではありません。

あくまで、ロッドの個性・正確に合わせて曲げる必要があります。

ロッドの曲がり方が問題となる場面

「ロッドの曲がり方」というのはあらゆる場面で問題になります。

まずはキャスト。

ロッドの曲がり方は竿の真ん中くらいから曲がるのに、竿先だけで重いものを「ビシュッ」と投げた場合。

竿先だけに必要以上に負荷が掛かるので簡単に折れることがあります。

次にファイト。

ファイト中に竿を立て過ぎると竿が「し」の字に曲がります。

磯竿であれば竿が「し」の字に曲がってもそれほど問題はありません。

でも、ルアーロッドは竿が「し」の字に曲がることが想定されたロッドはほとんどありません。

想定された竿のアクションに反して「し」の字に曲がると竿は簡単に折れてしまうことがあります。

そしてランディング。

ランディングのときは魚が足元まで寄ってきているので、ロッドを立ててしまいがちになります。

魚が足元にいるのにロッドを立ててしまうと、ロッドが「し」の字になりやすい典型的なシチュエーションといえます。

ロッドのアクションを知るには?

最後に、ロッドのアクション(曲がり方)を確認する方法についてご紹介します。

高弾性ロッドを無理な曲げ方をしないためには、ロッドのアクション(曲がり方)を知る必要があります。

ロッドのアクションを確認するには、ロッドにペットボトルをぶら下げて実際にロッドを曲げてみるのが手っ取り早いです。

具体的には、(シーバスロッドの場合)1リットルくらいのペットボトルにラインを結んで、ロッドを40~45°くらいの角度でキープします。

ロッドを40~45°くらいの角度でキープしたときにペットボトルがギリギリ待ち上がるところでラインを調整します。

このとき曲がっているロッドの曲がり方が、そのロッドのアクションということになります。

この方法でロッドのアクションをあらかじめ把握しておきます。

そして、ファイト中やランディング時に、なるべくそのアクション以上に「し」の字にならないように気をつけます。

正しい扱いをすれば簡単には折れない!

ロッドはアングラーの右腕になるべき道具なので、ガンガン使いこなせてこそ効果を発揮します。

腫れものを扱うようにロッドを扱っていても釣りは面白くありません。釣りが上手くもなりません。

なので、ビギナーの頃には高弾性ロッドを避けるというのも一つの選択肢です。

ただ、高弾性ロッドには高弾性ロッドのメリットもあります。

ロッドの軽さや高感度というのはビギナーにとってもとても大きなメリットになります。

高弾性ロッドといっても、適切な使い方をすればそう簡単に折れることはありません。

高弾性ロッドが折れやすい原因を理解して、高弾性ロッドの適切な使い方を心掛けましょう。