近年よく目にするようになった東レのT1100という素材。

ロッドに使われるカーボン素材です。

2021年にはメジャークラフトの5Gシリーズのロッドに使用されることが明らかになりました。

でも、我々おっさん世代にはT800とかT1000といわれてもターミネーターしか思い浮かばない!

そこで、このページでは、釣り竿に使われているT1100という謎の素材について、なにがスゲーのかを超短時間で理解できるようにとてつもなくざっくりとまとめてみました。

ご了承ください。

釣り竿の原料はカーボン

1.jpg)

ほとんどのルアーロッドはカーボン(炭素繊維)を素材として作られています。

ゴルフクラブのシャフトもカーボンで作られているものがあります。

カーボンは軽量で高強度・高復元力の素材です。

そのため、日常生活の様々な場面で活用されています。

正確にはカーボンプリプレグというらしい

ロッドは、カーボン糸で織られた布を、細長い鉄芯にクルクル巻き付けて、焼き固めて作ります。

ショーカラ

ショーカラただ、ロッドの原料となるこのカーボン布は、カーボン糸を織ってできた単なる布ではありません。

カーボン糸で織られた布に、熱硬化性樹脂(エポキシ樹脂)を染み込ませた状態のものを使います。

この熱硬化性樹脂を含ませた状態のカーボン布をカーボン・プリプレグと呼んでいます。

鉄芯に巻き付けたカーボン・プリプレグに熱を加えることで、樹脂が固まって釣り竿が成型されます。

つまり、直接的にロッドの原料になるのは、カーボン糸で織った布に熱硬化性樹脂を含浸させたカーボン・プリプレグです。

T1100はカーボンプリプレグではない

2.jpg)

ロッドの謳い文句に「東レのT1100Gカーボンを使用」なんて書かれると、T1100はプリプレグの種類みたいに思えてしまいます。

でも、T1100というのはプリプレグの種類のことではありません。

T1100というのは東レが製造しているカーボン糸(炭素繊維)の型番です。

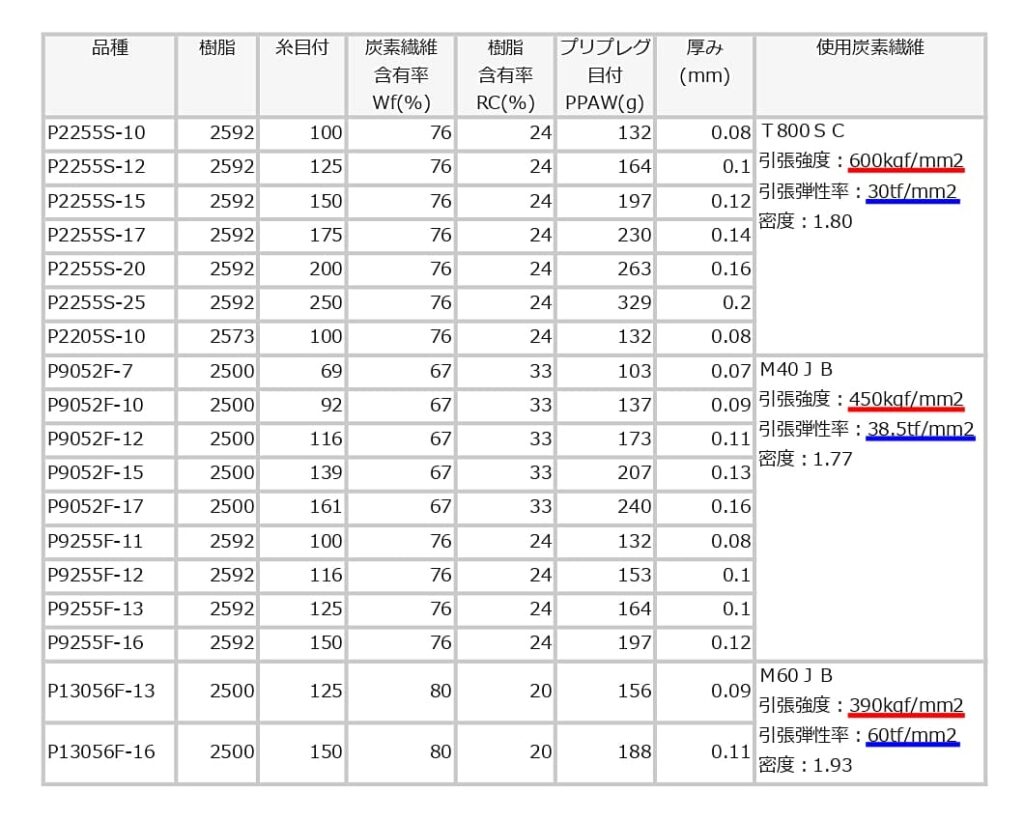

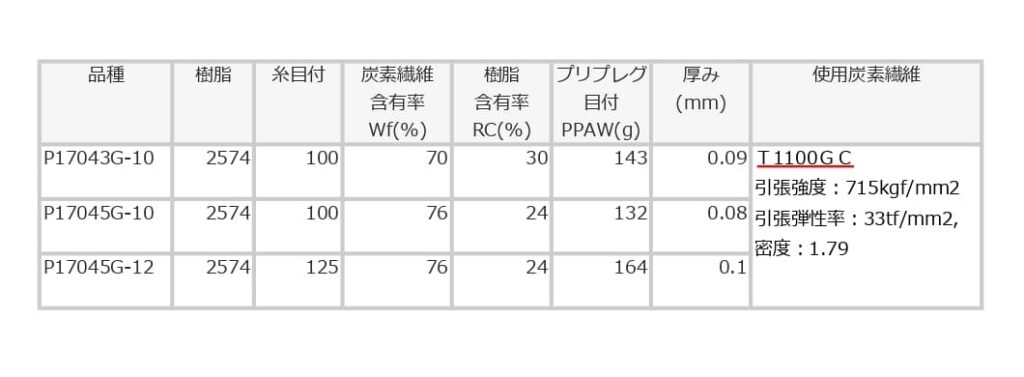

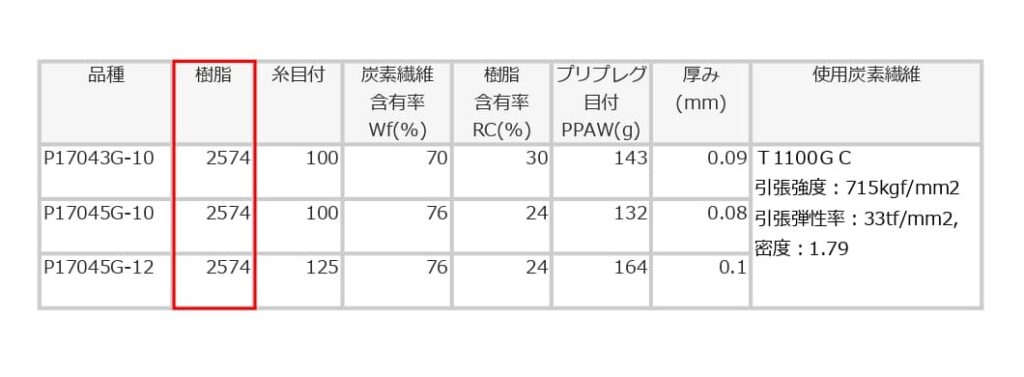

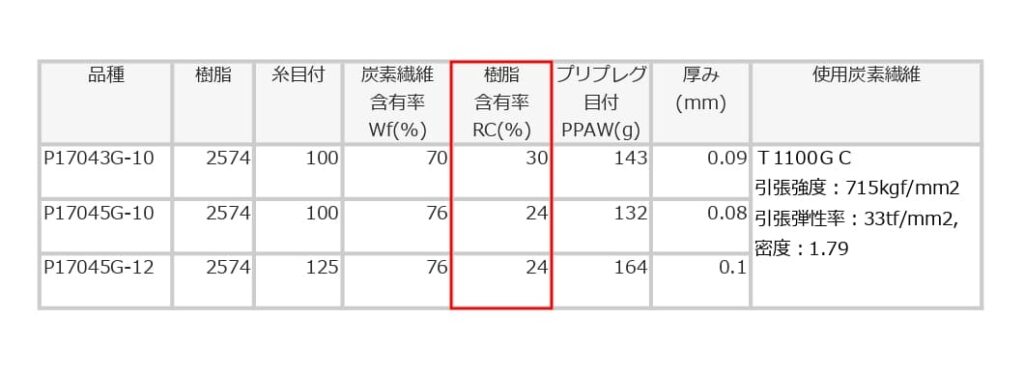

こちらは東レのカーボンプリプレグの物性表の一部です。

ひと言でカーボンプリプレグといっても、実は、東レのカーボンプリプレグにはかなり多くの種類があります。

カーボンプリプレグ一覧表の一番右の欄に使用炭素繊維という欄があります。

この使用炭素繊維という欄を見ると、いくつかのプリプレグにT1100GCという炭素繊維が使われていることがわかります。

これだけあるカーボンプリプレグのうち、T1100という型番のカーボン糸が使用されているのは上の3種類です。

この3種類のカーボンプリプレグはどれも、T1100という型番の炭素繊維からカーボン布が作られています。

T1100というのは、カーボンプリプレグのことではなく、プリプレグの原料となるカーボン糸の型番のことです。

その3種類のうち、いずれのプリプレグが使用されているか…ということまではわかりません。

T1100の特性は?

とりあえず、T1100がカーボン布ではなくカーボン糸の型番だということまでわかりました。

次に、T1100の特性をご紹介します。

高い引張強度

もう一度東レのプリプレグ一覧表を見てもらうと、一覧表の一番右の欄に引張強度というのがあります。

T1100の引張強度は715kgf/mm2となっています。

ほかの炭素繊維と比べるとぶっちぎりの引張強度であることがわかります。

ちなみに、T1100の次に引張強度が強いのがT800という30tカーボンで作られたプリプレグです。

こちらは600kgf/mm2とされています。

ショーカラ

ショーカラ樹脂にも注目!

さらにもう一度、カーボンプリプレグの抜粋を見てみます。

左から2番目に樹脂と書かれた欄があります。

この2574という樹脂の型番も、とても重要です。

旭化成や東レや三菱ケミカルが開発しているのはカーボン繊維だけではありません。

東レはカーボン布に含浸させるエポキシ樹脂も開発しています。

そして、東レが開発するエポキシ樹脂にも様々な種類のものがあります。

コチラ↓は、エポキシ樹脂の一覧表です。

ショーカラ

ショーカラこのエポキシ樹脂の一覧表をみると、#2574という型番があります。

この型番の一番右側の欄を見るとナノアロイ技術適用と書いてあります。

ショーカラ

ショーカラT1100という炭素繊維で作られたカーボン・プリプレグは、3種類とも2574という型番の樹脂が採用されています。

つまり、T1100の炭素繊維で作られたカーボンプリプレグは、3種類とも樹脂にナノアロイ技術で作られたエポキシ樹脂が含有されているということです。

ここまでの内容をまとめると…

・T1100で織られたカーボン布に、ナノアロイ技術で作られたエポキシ樹脂を含浸させて製造されたカーボン・プリプレグが3種類ある

・このカーボンプリプレグのことを釣り業界ではT1100カーボン素材と表現している

T1100Gは中弾性

釣り竿の弾性率については具体的な基準はありません。

何トン以上のカーボンであれば高弾性ロッド…ということは決まっていません。

ただ、東レの分類によれば一応の分類はあるようです。

東レの炭素繊維グラフによれば、T1100G/Sと呼ばれる炭素繊維は中弾性率糸というカラーで分類されています。

ナノアロイ技術について

一般的なカーボンの特性は?

ナノアロイ技術という謎の用語の説明をする前に、一般的なカーボン素材の特性をご紹介します。

カーボンは軽くて高反発力・高復元力の素材で、日常生活でも様々な場面で活用されています。

最近では、マラソン界を席巻したナイキのZOOM Xと呼ばれる厚底シューズ。

これも靴底にも、反発力・復元力の高いカーボン素材が使われています。

ロッドの復元力の高さは、釣り業界では弾性という言葉を使って紹介されます。

ショーカラ

ショーカラカーボンは高弾性になるほど復元力が強く、低弾性ほど復元力が弱いです。

また、カーボンは高弾性になるほど感度が高く、低弾性になるほど感度が低いといわれます。

反対に、カーボンは高弾性になるほど素材の粘りがなく折れやすく、低弾性になるほど素材が粘り強くなるといわれます。

ある程度ロッドに興味をもってメーカーのウェブサイトを眺めていると、ロッドの『弾性』という言葉を目にするようになります。高弾性カーボンとか、中・低弾性ロッドとか。このページでは、聞いたことあるけど、わかるようでわから[…]

→詳細はコチラ

この、高復元力・高感度・粘り強さ(高強度)というすべての特性を同時に満たすことはできません。

高復元力・高感度である高弾性カーボンロッドは、粘り強さという点で低弾性カーボンロッドに劣ります。

逆に、粘り強さを求めた低弾性カーボンロッドは、高復元力・高感度という性能は高弾性カーボンロッドに劣ります。

このように、カーボンの弾性に基づくロッドの特性は、何かを求めると何かが犠牲になるというトレードオフの関係になっています。

ナノアロイ技術のすごいところ

T1100というカーボン糸を使用して作られるカーボンプリプレグにはすべて、ナノアロイ技術で作られた樹脂が含まれています。

このナノアロイ技術で作られた樹脂はなにがすごいのか?

ショーカラ

ショーカラ東レの説明によれば、ナノアロイ技術で作られた樹脂をT1100のカーボン糸で織られたシートに含有させることで、相反するロッドの特性を両立することができたということらしいです。

つまり、エポキシ樹脂にナノアロイ技術を使うことによって、高復元力・高感度かつ高強度という本来は両立しない特性を両立させたプリプレグが実現できたということです。

ナノアロイ技術については、釣り人が知りたい情報って化学的な説明じゃないと思っているので、これ以上の説明は省略します。

詳しく知りたい方はコチラ↓をご覧ください。

ナノアロイ技術について(東レウェブサイトより)

まとめ

◆ロッドの原料になるのはカーボン糸+樹脂でできたカーボン・プリプレグというシート

◆T1100というのは東レのカーボン糸の型番

◆T1100の特性は引張強度がとても強い

◆T1100で作られるプリプレグはナノアロイ技術で作られた樹脂を含有している

◆ナノアロイ技術で作られた樹脂を使うことで高復元力・高感度なのに高強度という相反する特徴を両立した

一応、なんとなくでも理解できるように噛み砕いてみたつもりです。

ショーカラ

ショーカラ釣り業界というのは、高弾性カーボン、ナノアロイ、T1100といった謎の用語が先行して

釣り人

釣り人という感じで釣り人の印象が作られてしまう傾向があります。

確かに、T1100はすごい製品で、ナノアロイもすごい技術のようです。

でも、何がどういうふうにすごいのか、理解されないまま用語だけが独り歩きしています。

近年注目されるT1100という釣り竿の素材。

・ロッドにどう使われていて、どういう影響があるのか?

ということが少しでも伝われば幸いです。

もう少し知りたい人へ

このページでは「T1100GCがナニモノで、どういう特性があるのか?」ということをざっくりと理解することが目的でした。

なので、細かい説明はだいぶ省略しました。

ここからは、もう少し細かいことを知りたい人向けに、いくつかテーマをピックアップしてご紹介します。

トレカ®とは

T1100をきっかけに東レのウェブサイトを初めて見た人は、『トレカ®』というワードを度々目にしたことでしょう。

これは、炭素繊維に関する東レ独自の商標で、東レが開発・製造している炭素繊維製品のことです。

炭素繊維製品をトレカと表現しているのは東レだけです。

炭素繊維製品全般のことをトレカと呼ぶわけではありません。

ナノアロイはカーボン素材ではない

これは本編でもご紹介しました。ナノアロイはエポキシ樹脂に関する技術です。

ただ、ナノアロイ技術が登場した2013年頃、ナノアロイ技術のことを『ナノカーボン』と表現しているメーカーがありました。

そのため「ナノアロイ=カーボン素材」のような誤解が生じたことをよく覚えています。

確かに

ナノアロイ技術で作られたエポキシ樹脂を含有したプリプレグ

という意味を省略して表現すればナノカーボンになるのかもしれませんが…

これは誤解を生む根源です。

東レのウェブサイトによればナノアロイは樹脂に関するものすごい技術のように書かれています。

なので、ナノアロイというのはカーボン素材そのものではありません。

プリプレグには樹脂がけっこう含まれている

カーボンプリプレグに関する東レの物性表を見てみると樹脂含有率という欄があります。

プリプレグ全体でみるとカーボン繊維が70~76%、樹脂が24~30%。

樹脂もけっこう多く含まれていることがわかります。

ナノアロイ技術から作られた樹脂を使用すればプリプレグに含まれる樹脂の量を減らせる…という話を聞いたことがあるかもしれません。

ただ、物性表を見る限り、ナノアロイ技術を適用したプリプレグが特別に樹脂の量が少ないわけではないようです。

雑誌やメーカーのウェブサイトを見ていて気になることがあれば、今後もこのページに追記していきます。